Cuando el embajador español quiso un puerto de mar para Madrid

El marqués de Villaurrutia, embajador español, registró en sus memorias su choque con el sultán turco y su anhelo de llegar en barco a la capital

Creada:

Última actualización:

La entrada en el Bósforo a mediados de junio de 1896 parecía sacada de un cuento de Washington Irving. Eran los tiempos del sultán Abdul-Hamid, que había sido nombrado Sublime Emperador dos décadas antes. Estambul seguía igual que cien años atrás, vetusta y desordenada, anclada firmemente a la tradición. «Qué pena que la antigua Bizancio esté en manos turcas», pensó el marqués de Villaurrutia desde la cubierta del crucero que le llevaba a su nuevo destino como embajador. A lo largo del Cuerno de Oro, en ambas riberas, las casas desfilaban de forma anárquica pero hermosa hasta confundirse con el cielo azul. La Torre de Gálata, escoltada por un miríada de minaretes, saludó al crucero mientras la media luna que coronaba algunos edificios ardía bajo el sol del verano.

Villaurrutia desembarcó con lentitud. Estaba cansado. Era el viaje más largo que había hecho como diplomático. «Ay, si Madrid tuviera puerto –pensó–, me habría ahorrado el trayecto en tren y coche de caballos hasta Marsella para coger este barco». A sus 46 años estaba hecho un pimpollo, pero el traqueteo le descomponía la espalda. «Eso es –fantaseó–. Estaría bien un puerto donde ahora se estanca el Manzanares, salpicado de gaviotas y con la impresionante vista del cañonero Vasco Nuñez de Balboa nuevecito, recién llegado de Glasgow».

La imagen portuaria madrileña se disipó a la vista de Estambul, un enmarañado crisol de mestizaje hundido en el polvo de la historia. Suspiró y escuchó el aviso de Simón, su ayudante. Iban a desembarcar. Tomó aire. «Esta ciudad perdida de Dios… pero con puerto, y Madrid…», siguió lamentándose hasta que vio algo colgando en el puente que comunica Pera con Gálata. «¿Qué es eso?», preguntó Villaurrutia a Simón. «Un cuerpo, señor, me lo ha dicho un marino», contestó el asistente. En lo alto de un poste colgaba el cadáver de un armenio. El ajusticiado se exhibía como advertencia a sus congéneres. «Ves –pensó el embajador–, esto no se vería en el puerto de Madrid».

Abdul-Hamid, el sultán, era un tirano violento. Temía ser depuesto por la fuerza y para distraer a la población permitía el genocidio de armenios. Villaurrutia conocía que las legaciones europeas en Estambul estaban escandalizadas por los crímenes del Sublime Emperador, cosa que al Sublime Emperador le importaba un higo turco. Abdul-Hamid, en respuesta, repudiaba a todos los occidentales salvo a los españoles porque, decía, «¡Son divertidos!». Había reunido a tres en su corte como un coleccionista de extravagancias. Tenía a un andaluz llamado Fernando Aranda para la música, al tenor Huarte que daba el cante, y también a un artista de circo que fue a Constantinopla con un cerdo amaestrado y que, tras la chuletada, había enseñado a unos monos a saludar al sultán como si fueran oficiales del ejército.

«Bueno, Simón. Vamos al Palacio Imperial de Yildiz», indicó el español tomando asiento en la carroza real, al tiempo que se colocaban a su alrededor unos jenízaros armados que lucían penachos azules que bailaban con el viento. El viaje fue corto. Abdul-Hamid había decidido instalarse en Yildiz, un pabellón botánico alejado del mar. Temía estar junto al puerto y sufrir algún ataque. El Sublime había contratado al arquitecto italiano Raimondo D’Aronco para acondicionar la choza con un teatro, un zoo, zona médica y baños de vapor. «Nada de puertos. Los puertos son peligrosos», decía el Sublime al Gran Visir cuando paseaban por los jardines palatinos.

Villaurrutia llegó a la puerta del Palacio. Le esperaba Halil Rifat Pasha, el Gran Visir, cargo que en Europa era el de presidente del Gobierno. Entró. Dejó a la izquierda una sala reservada al sultán y a sus invitados masculinos. A la derecha, pasó por delante de la puerta del harén. Creyó oír a las concubinas pero no osó hacer un gesto ni decir nada. La sala del trono impresionaba. La arquitectura imperial turca era fascinante, única, aunque el Sublime Abdul había añadido alguna pieza ornamental occidental para parecer a la moda. «Aquí no es, Excelencia», dijo el intérprete a Villaurrutia. Se metieron en una sala grande, con una mesa para reuniones. Al fondo estaba el Gran Visir con cara de haber digerido mal un kebab de oveja. Habría sido la salsa de yogur y pepino. Lógico.

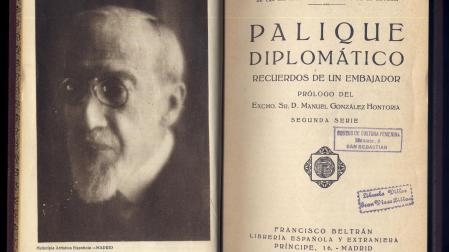

Tras los saludos protocolarios, Villaurrutia preguntó en francés qué tal iban las cosas. El Gran Visir sonrió y miró al intérprete. No sabía la lengua de los embajadores. El traductor dijo entonces que el Sublime estaba preocupado por la seguridad de sus aliados, como España, y que los puertos eran peligrosos. «¿Cuál es el puerto de Madrid?», preguntó el Gran Visir a través del intérprete. Villaurrutia sonrió, entrecerró los ojos y por no dejar en evidencia a la corte Imperial contestó: «Guadarrama». (Esta anécdota está en las memorias de Villaurrutia tituladas «Palique diplomático», 1923).