Literatura

Las muertes más atroces de la literatura

Barcelona se llena estos días de crímenes y asesinatos de ficción con el festival BCNegre, pero lo cierto es que las muertes más macabras de la literatura están lejos del género

Los ojos del pequeño Eugene no podían creer lo que estaba viendo. La gran Isadora Duncan, la bailarina más admirada del mundo, subía a su lujoso coche, envuelta en un hermoso y largo chal de seda que la brisa hacía volar en arabescos.

Los ojos del pequeño Eugene no podían creer lo que estaba viendo. La gran Isadora Duncan, la bailarina más admirada del mundo, subía a su lujoso coche, envuelta en un hermoso y largo chal de seda que la brisa hacía volar en arabescos. El automóvil se puso en marcha, conducido por un apuesto joven, y la Duncan, todavía en pie, empezó a saludar a los admiradores que la rodeaban al grito de «¡Me voy al amor!». Eugene, enamorado al instante de la bailarina, subió a su bicicleta y empezó a seguirlos a distancia por las calles de Niza, como si pudiese alcanzarlos, hipnotizado por el extraño vuelo de ese largo y caprichoso chal.

Cuando empezaba a quedarse sin aliento, Eugene se percató de la broma macabra que le esperaba en la siguiente curva. La brisa se detuvo y el baile del chal empezó a decaer, hasta que, sin que Duncan se percatase, se enrollase en el radio de las ruedas del coche. No oyeron el grito desesperado de Eugene, ni siquiera cuando el tirante chal se congeló en el cuello de la bailarina y la estranguló, tirándola del coche. El conductor tardó varios metros en darse cuenta de la tragedia. Demasiado tarde. La bailarina más célebre del mundo yacía muerta, con el cuello roto, ahorcada por aquel hermoso chal. Eugene no se acercó. Huyó entre lágrimas. Conoció el amor el día en que conoció la muerte y aterrado se dio cuenta que ésta era más poderosa.

Esta historia real demuestra que la vida puede superar a la ficción, aunque no es lo más probable, porque en realidad sólo la ficción la hará real para los demás. El jueves arrancaba una nueva edición del BCNegre y la ciudad volvía a llenarse de muertes y crímenes tan reales como ficticios. La novela negra ha dramatizado muchos crímenes reales, casi tantos como los ha inventado, pero lo cierto es que los asesinatos y muertes más horribles, macabros, extraños y desconcertantes siempre han estado fuera del género. Quizá por algo tan simple como que el crimen es el catalizador de la acción de la novela negra, es decir, es siempre esperado, pero fuera de género siempre llega de improviso y sorprende y aterra mucho más. Aquí hay unos cuantos ejemplos de las muertes más espeluznantes de la historia de la literatura.

Cuando Nathanael West inventó el personaje de Homer Simpson en «El día de la langosta», poco se imaginaba que ese nombre resonaría en la cultura popular 50 años después. Por supuesto, este Homer nada tiene que ver con el de «Los Simpsons», sino que es otro de los muchos perdedores que tanto les gusta escupir al viejo Hollywood. En la noche de un gran estreno, las calles se llenarán de fans en busca de ver a una gran estrella. Lo que verán, al final, será al propio Homer y lo confundirán con un pederasta, hasta que todos se tiren sobre él y lo linchen sin piedad ante el hervor de las masas.

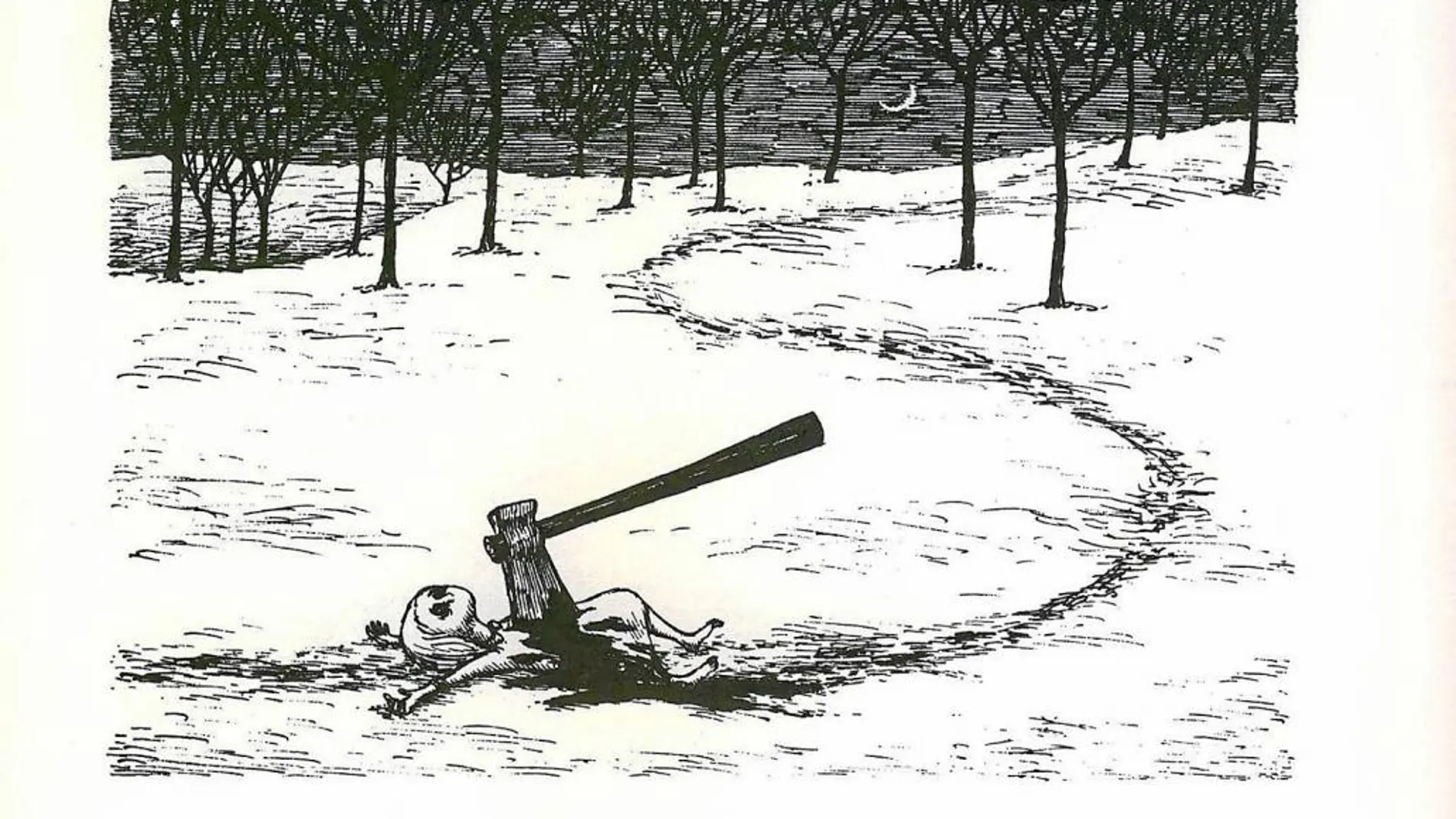

Puede ser una muerte cruel, pero nada comparado con el asesinato y suicidio de «Jude el oscuro», de Thomas Hardy. Jude, otro hombre desgraciado, verá como su hijo mayor cuelgue a sus tres hermanos, y después a sí mismo, para librarles a él y su madre de la carga económica y emocional que representan. Cuando encuentran a los niños, ficticio o no, algo muere en tu interior. Los niños siempre consiguen este impacto, ya sea el humor negro de Edward Gorey y sus «Los pequeños macabros» o cómo utilizar el abededario para jugar a matar niños, a «El señor de las moscas», de William Golding, sobre todo cuando al gordito Piggy lo lapidan iniciando el arsenal de violencia.

A veces, ni siquiera es necesario describir el horror, sino dejárselo a la imaginación del lector. En «Meridiano de sangre», de Cormac MacCarthy, leemos atrocidades y violencia durante 300 páginas, pero cuando los dos protagonistas del libro se enfrentan, el juez y el chaval, no describe lo que ocurre, sólo indica cómo queda el cuerpo de éste último y el blanco lo cubre la mente de tantas formas que demuestra que no, que la verdad nunca supera la ficción.

Luego hay muertes horribles, pero poéticas, como la de Ahab en «Moby Dick», de Hermann Melville, atrapado por sus propios arpones en la ballena blanca y ahogado en las profundidas mientras muere con su némesis. O la de Richard Parker en «Narración de Arthur Gordon Pym», de Edgar Allan Poe, uno de los tres supervivientes de un naufragio que dirá a sus compañeros que uno de ellos tendrá que morir para dar de comer a los otros. Lo echarán a suertes y, por supuesto, perderá.

Otra muerte terrible es la de Montgomery en «La isla del doctor Moreau», borracho y desesperado, que va solo a enfrentarse a los hombres/animales del doctor y le demuestran con creces lo poco civilizados que quieren ser. Por no hablar de Shakespeare, cuyos ejemplos son múltiples, pero ninguno como el de «Titus Andrónicus» y la pobre Lavinia, violada, cortada su lengua para que no descubra a sus agresores, y luego asesinada por su padre para que no sufra más. Al menos éste sí matará a los violadores y hará que su madre se coma sus cuerpos.

A veces ni siquiera tiene que ser la muerte de un personaje principal la que se quede grabada en la imaginación, como el editor decapitado por un tranvía huyendo del demonio en «El maestro y Margarita», de Mijaíl Bulgakov o el triste destino de la misteriosa V en, sí, «V», de Thomas Pynchon.

Aunque la muerte por excelencia de la literatura es la de la pequeña Nell. Cuando el Londres victoriano la leyó en «La tienda de antigüedades», de Dickens, quedó petrificado. Algunos lanzaron el libro, furiosos y entristecidos, y otros salieron a la calle preguntando si alguien la había visto. Mientras, Oscar Wilde decía «uno debe tener el corazón de piedra al leer la muerte de la pequeña Nell sin reírse». ¿Hay sentimentalismo melodramático en la muerte de alguien? Si la muerte no es melodramática y sentimental, no es muerte. El corazón de Wilde podía no ser de piedra, pero su risa era ciertamente desagradable.

✕

Accede a tu cuenta para comentar